Magna Germania im Jahr 9 n. Chr.

1.1 Die Motivation der Römer für die Okkupation Germaniens

Die römische Provinz Magna Germania war vor dem Rückzug der Römer als Folge der Varusschlacht noch nicht zusammenhängend, die Römer hatten Germanien nur gebietsweise unter ihre Kontrolle gebracht (Cassius Dio: „Die Römer besaßen zwar einige Teile dieses Landes, doch kein zusammenhängendes Gebiet, sondern wie sie es gerade zufällig erobert hatten…“, Wikipedia: Cassius Dio über Germanien vor der Varusschlacht).

Bei der Suche nach den Überresten der römischen Infrastruktur stellt sich daher als erstes die Frage, wo die unzusammenhängenden Gebiete lagen, die Cassius Dio erwähnt hat. Zur Beantwortung dieser Frage muss man aber zunächst noch eine andere Frage klären: Was wollten die Römer eigentlich in Germanien?

Wie alle europäischen Gesellschaften zwischen der neolithischen Revolution (Beginn von Ackerbau und Viehzucht) und der industriellen Revolution war auch das Imperium Romanum eine Agrargesellschaft, wenige kleinere Städte waren jeweils in ein agrarisch geprägtes Umfeld eingebettet, welches die Städte mit Lebensmitteln versorgte (Wikipedia: Agrargesellschaft). In einer Agrargesellschaft ist der Boden als landwirtschaftliche Nutzfläche der wichtigste Produktionsfaktor, die Römer waren also in erster Linie an gutem Ackerland interessiert.

Des Weiteren waren die Römer auch an den Rohstoffen Germaniens interessiert, besonders an den Eisenerz- und Bleivorkommen, an denen Germanien relativ reich war. Das in den Rennöfen der Antike am besten zu verhüttende Erz war Hämatit (Wikipedia: Geschichte des Limonit). Eine Übersicht der Hämatitvorkommen zeigt, dass die deutschen Mittelgebirge im Allgemeinen und im Speziellen auch das nördliche Sauerland reich an Hämatitvorkommen sind.

Das Sauerland als Teil des rheinischen Schiefergebirges weist in diversen Verdichtungszonen verschiedene abbauwürdige Nichteisenmetalle wie Blei, Zink und Kupfer auf. Dazu gehören die Reviere um Brilon, Marsberg, Ramsbeck und Olpe. Braun- und Roteisenerz kommt dagegen fast in der gesamten Region vor. Neben dem Erz bieten die zahlreichen Flüsse und Bäche gute Voraussetzungen zur Nutzung der Wasserkraft. Das Holz der Wälder, verarbeitet zu Holzkohle, kann zur Erzschmelze genutzt werden. (Wikipedia: Bergbau im Sauerland)

Abb. 1.1-1: Große Pinge der aufgelassenen Eisenerzgrube ‚Rom‘ im NSG Oberhagen, Warstein – Enste, GrossePingeWiki, CC BY-SA 3.0

Germanisches Blei (Plumbum Germanicum) war im Mittelmeerraum bekannt (Wikipedia: Geschichte Brilons), Bleibarren aus der der frühen römischen Kaiserzeit wurden in Balve gefunden, eine Produktionskette von Bleigewinnung im nördlichen Sauerland und Bleiverarbeitung in der Hellwegbörde ist wahrscheinlich (LWL: Römisch-Germanische Bleiwirtschaft in Westfalen).

Datierbare Funde, die einen eindeutigen Beweis für Eisenerzabbau in den Okkupationszeit darstellen würden, gibt es nicht (Wikipedia: Antiker Bergbau im Sauerland). Es gibt im nördlichen Sauerland jedoch viele Pingen, die auf ein hohes Alter hindeuten.

1.2 Die großen Löss-Ebenen Germaniens als vorrangige Okkupationsziele

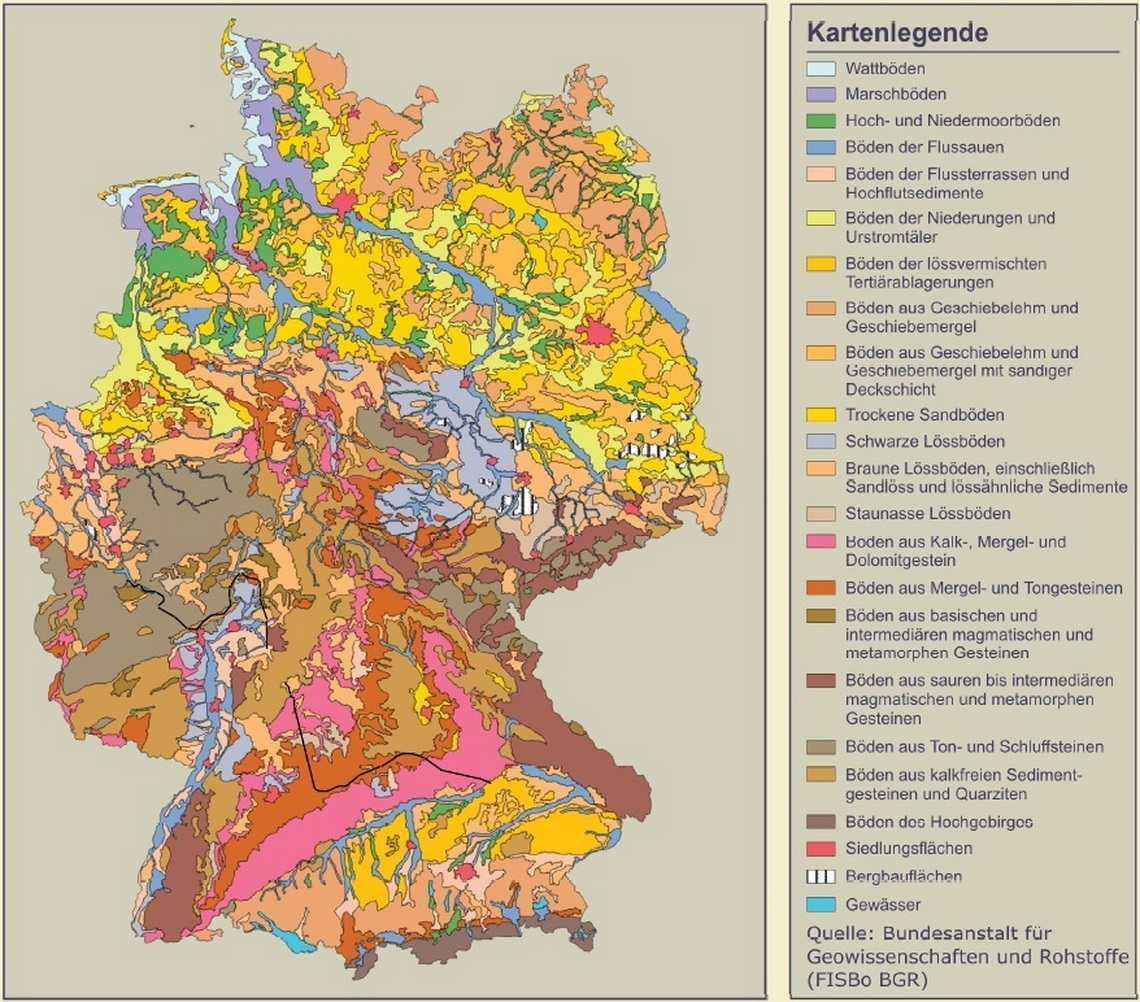

Je besser die Böden, desto interessanter waren die Gebiete für die Römer. Wo diese Gebiete in Germanien zu finden waren, erkennt man auf der Bodenübersichtskarte von Deutschland:

Abb. 1.2-1: Bodenübersichtskarte Deutschland 1 : 5 000 000 (Umweltbundesamt), in schwarz eingezeichnet der Limes

Die für den Ackerbau am besten geeigneten Böden sind hierbei die Lössböden (Wikipedia: Löss), die beste Qualität hat der schwarze Lössboden (Wikipedia: Schwarzerde). In der neuen Provinz zwischen Rhein und Elbe waren nördlich der Mittelgebirgen also die Hellwegbörden, die Lössgebiete des Weserberglands, die Hildesheimer Börde, und vor allen Dingen die Magdeburger Börde und das Thüringer Becken von Interesse.

Südlich der Mittelgebirge sind vor allen Dingen im Gebiet in und um die Wetterau die besten Böden zu finden. Die Ausbuchtung des Limes zum Umschließen der Wetterau war zwar die Grenzsicherung betreffend sehr ungünstig, zeigt aber, wie wichtig dem Imperium Romanum die Lössebenen Germaniens waren.

Abb. 1.2-2: Römische Provinz Magna Germania mit landwirtschaftlichen Kerngebieten, ungefähre Ausdehnung 9 n. Chr.

Wie ein Vergleich mit der Bodenübersichtskarte von Europa zeigt, waren Böden mit der Qualität derer der Magdeburger Börde und des Thüringer Beckens extrem rar im Imperium:

Auf Grund der sehr guten Bodenqualität war dort die Landwirtschaft schon mit den in der Antike zur Verfügung stehenden landwirtschaftlichen Geräten sehr effizient. Ebenso wie heute auf Schwarzerdeböden regelmäßig sehr gute Ernten erzielt werden (z. B. in der Hildesheimer Börde), galt das für die Antike mit den damals zur Verfügung stehenden Anbaumethoden im Verhältnis gesehen natürlich auch: eine Kultur, die die Muße hat, die Himmelsscheibe von Nebra herzustellen, leidet nicht unter Nahrungsmittelmangel.

Ein Vergleich mit dem heutigen Frankreich auf der Karte zeigt, dass es auch in der römischen Provinz Gallien keine vergleichbar leicht zu bearbeitenden Böden gab. Daher war es den Römern in Germanien zumindest in den Bördegebieten Germaniens sehr viel schneller möglich, die Landwirtschaft aufzubauen und zu intensivieren.

Neben den einzunehmenden Steuern war aber auch das Land als solches für die Römer von Interesse, als sehr attraktives Ackerland vor allem für Legionäre im Ruhestand (Veteranen wurden nach ihrem in der Regel 16-jährigen Dienst vom Staat versorgt und bekamen ein Stück Land zugeteilt; Wikipedia: Römische Legion); eine zufriedene Armee kann zumindest als ein indirekter wirtschaftlicher Vorteil angesehen werden.

Die Errichtung einer neuen ‚Kornkammer‘ in Germanien hätte auch den Vorteil gehabt, dass diese in einer Klimazone lag, die sich von der Klimazone des Mittelmeerraums grundsätzlich unterschied und über sehr viel konstantere Niederschläge verfügte. Bei einer Dürre im Mittelmeerraum hätten Getreidelieferungen aus Germanien Defizite bei Lieferungen z. B. aus Nordafrika ausgleichen können. Auch bei der Versorgung der Legionen nördlich der Alpen hätten Transportkosten eingespart werden können, wenn die Legionen nicht mehr auf Kornlieferungen aus dem Mittelmeeraum angewiesen gewesen wären.

1.3 Die Hellwegbörde als landwirtschaftlich und verkehrstechnisch erschlossene Kulturlandschaft

In den oben aufgeführten Gebieten begann die Provinzialisierung also. Es bleibt die Frage offen, woher die Römer wussten, dass es in den Bördegebieten Germaniens so gute Böden gab. Ganz einfach deshalb, weil dort schon Landwirtschaft in großem Umfang betrieben wurde. Auf Grund der leicht zu bearbeitenden Böden gehörten Lössgebiete zu den ersten landwirtschaftlich genutzten Flächen in Europa (Wikipedia: Beginn der Landwirtschaft in Europa).

Zudem bestätigen Analysen von Pollen aus dieser Zeit, dass zumindest die Bördelandschaften Westfalens zu dieser Zeit schon weithin erschlossene landwirtschaftliche Kulturlandschaften waren (LWL: Westfalen zur Zeit der Germanen und Römer). Von einer entsprechend hohen Besiedlungsdichte in Magna Germania muss ausgegangen werden (Sonderdrucke aus der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg: Heiko Steuer zur Besiedlungsdichte, Bevölkerungsgrößen und Heeresstärken während der älteren Römischen Kaiserzeit in der Germania Magna).

Ähnliches galt auf Grund der noch besseren Böden natürlich auch für die Magdeburger Börde, s.o.

1.4 Die gallo-romanische Kolonisierung des rechtsrheinischen Germaniens

Gallo-romanische Einwanderer in Germanien nach dem gallischen Krieg

Der gallische Krieg verursachte große Veränderungen in den politischen Strukturen Nordwesteuropas. Gallien wurde in eine römische Provinz transformiert, und auch in den Gebieten links und rechts des Rheins nahm die Bedrohung durch die Römer zu, während des gallischen Krieges überquerte Julius Caesar 2 mal den Rhein. Einige Stämme wanderten ab, der Rest lebte in einer Atmoshäre der Unsicherheit und des immer größer werdenden Einflusses der Römer.

Zur gleichen Zeit gab es in Gallien eine Gruppe entwurzelter Menschen, keltische (iberische, gallische) Auxiliartruppen der Römer, deren Anzahl nach dem Ende des Krieges erheblich reduziert werden konnte, und die nun quasi arbeitslos waren. Diese keltischen Auxiliare hatten eine große Zeit ihres Lebens für die Römer gekämpft, erhielten nach Ende ihrer Dienstzeit anders als die römischen Legionäre aber kein Land zugeteilt. Für die Auxiliarveteranen aus dem gallischen Krieg war es daher verlockend, die unsicheren politischen Verhältnisse am Rhein jener Zeit auszunutzen, und das dortige Land – teilweise mit Waffengewalt – zu besetzen. Dies geschah vorzugsweise rechts des Rheins, wo der Einfluss der Römer noch nicht sehr groß war.

Der römische Geschichstschreiber Tacitus berichtet in dem Werk Germania (29, 4) auch von gallischen Einwanderen rechts des Rheins, die die unklaren Besitzverhältnisse dort ausnutzen und das Land besetzten. Tacitus bezeichnet diese Einwanderer als leichtfertig und verwegen, heute würde man sie als Abenteurer oder Glückritter bezeichnen. Solche Gruppen zeichnen sich zumeist durch den rücksichtslosen Einsatz von Waffengewalt aus: die einheimische germanische Bevölkerung war mit schwerbewaffneten keltischen bzw. durch ihren langen Dienst als Auxiliarsoldaten romanisierten Einwanderern konfrontiert.

Der Name den die einheimische germanische Bevölkerung den gallo-romanischen Einwanderen gab lässt sich aus deren Hauptqualifikation ableiten, die Einwanderer stellten sich den Germanen in erster Linie als hervorragende ‚Kämpfer‘ dar. In einer Kultur, in der fast jeder Name den Kampf reflektiert (z. B. Hildegard, Gunther), könnte sich die Hauptbeschäftigung der Einwanderer also in deren Bezeichnung widergespiegelt haben.

Die gallo-romanischen Einwanderer könnten den Germanen also als ‚Kämpfer‘ bzw. ‚Kampfmänner‘ bekannt gewesen sein. Das germanische Wortz für Kampf war ‚hadu‚, das germanische Wort für Mann war ‚ware‚ bzw. ‚uuare‘, die Einwanderer dürften also als ‚Haduwaren‘ bzw. ‚Haduarier‘ bezeichnet worden sein. Da die allermeisten der Einwanderer aus Gallien stammten dürfte dies auch neben dem Selbstverständnis aus der Selbstbezeichnung der Einwanderer entsprochen haben, das gallo-romanische Wort für Kämpfer war ‚catarius‚, basierend auf den keltischen Wort ‚catu‘ (Kampf, vergl. Caen) und ‚viros‚ (Mann).

Die Selbstbezeichnung ‚Catuarier‘ könnten von den Germanen quasi auch als Fremdwort übernommen und parallel zu ‚Haduarier‘ verwendet worden sein, oder “Catuarier‘ könnte – von einem fließenden Übergang zwischen germanischen und keltischen Dialekten ausgehend – rechtrheinisch in Rheinnähe auch die native Bezeichnung für die Einwanderer gewesen sein.

Die germanische Bezeichnung für die römischen Auxiliartruppen in Germanien

Während der Okkupationszeit geriet das rechtrheinische Germanien mehr und mehr unter die Kontrolle des römischen Reiches, von den Römern bzw. den römischen Legionen selbst nahmen die allermeisten Germanen aber kaum etwas wahr. Der Grund hierfür ist, dass zur Befriedung und Überwachung der Provinzen die Auxiliartruppen, welche die Hälfte der römischen Streitkräfte stellten, in kleinen Einheiten in der Fläche eingesetzt wurden, während die Legionen zentral in den großen Legionslagern stationiert waren (Wikipedia: Römische Auxiliartruppen).

Da am Rhein zur Okkupationszeit insgesamt 6 römische Legionen mit einer nominellen Truppenstärke von je 5000 Mann stationiert waren, kann man auch von ca. 25.000 bis 30.000 Auxiliarsoldaten ausgehen, die in Germanien stationiert waren. Mit dieser Besatzungsarmee aus Auxiliarsoldaten standen die Germanen in täglichem Kontakt, für die Germanen waren die Auxiliartruppen die Schnittstelle zum römischen Imperium, sie setzten die Auxiliartruppen mit den Römern gleich.

Andererseits unterschieden sich die Auxiliartruppen in Sprache und Bewaffnung kaum von den Gallo-Romanen die nach dem gallischen Krieg in Germanien eingewandert waren. Es ist daher naheliegend, dass sich die Bezeichnung für die gallo-romanischen Einwanderer auf die gallo-romanischen Auxiliartruppen übertrug, und auf Grund ihrer Funktion als Repräsentanten Roms dann auch auf die allgemeine Bezeichnung für Römer übertrug.

Dass die Auxiliartruppen als Repräsentanten des römischen Reiches als ‚Römer‘ (romuuari) bezeichnet wurden ist nicht anzunehmen. Der großen Mehrheit der in Stammesverbänden lebenden germanischen Bevölkerung war das abstrakte Konzept des römischen Bürgerrechts völlig unbekannt, für sie wäre ein ‚Römer‘ jemand gewesen, der aus der Stadt Rom kommt. Dann ist es zum Einen unklar, ob die Stadt Rom der Mehrheit der rechtsrheinischen Bevölkerung überhaupt schon bekannt war, zum Anderen kamen die Auxiliartruppen nicht aus Rom.

Die Germanen kamen also hauptsächlich mit Soldaten in Kontakt aus den römischen Provinzen stammten, oder aus Germanien selbst (wie z. B. Arminius). Es erscheint unwahrscheinlich, dass Germanen andere Germanen als ‚aus der Stadt Rom stammend‘ bezeichnet hätten.

Erst später haben die Germanen das Konzept des Imperium Romanum und des römischen Bürgerrechts (also das Konzept eines Territorialstaates) dann auch verstanden, und die Bezeichnung ‚Römer‘ entstand.

Die gallo-romanische Kolonisierung Germaniens im Rahmen der Okkupation

Wie oben diskutiert betrug die Anzahl der Auxiliartruppen in Germanien ungefähr 25.000 Mann, hauptsächlich gallo-romanischer Herkunft. Bei einer Dienstzeit von 25 Jahren gab es während der auch rund 25 Jahre andauernden Einrichtung einer römischen Provinz rechts des Rheins von ca. 14 v. Chr. bis 9 n. Chr. demnach auch ca. 25.000 Veteranen der Auxiliartruppen.

Von einer Landvergabe an Veteranen der Auxiliartruppen in größerem Umfang ist den antiken Quellen nichts zu entnehmen, da die gallo-romanischen Auxiliarsoldaten aber fast ihr gesamtes Leben in Germanien verbracht haben und während ihrer Dienstzeit in Germanien landwirtschaftlich hervorragend geeignete Gebiete kennengelernt hatten, ist davon auszugehen, dass viele Auxiliarsoldaten nicht nach Gallien zurückgingen, sondern sich ein Stück Land in Germanien gesichert hatten (zumal wie oben diskutiert zumindest in Rheinnähe schon viele Gallo-Romanen lebten und der zweiten Welle von einwandernden Landsleuten die Landnahme erleichterten). Dies geschah parallel zur Dienstzeit der Auxiliare, einhergehend mit der Gründung einer Familie, für was es nach dem Ende der Dienstzeit zu spät gewesen wäre.

Aus soziologischen Gründen und Gründen des gegenseitigen Schutzes vor der benachbarten und teilweise feindlich gesinnten germanischen Bevölkerung erfolgte die gallo-romanische Landnahme in Germanien in zusammenhängenden Gebieten. Germanien wurde gallo-romanisch kolonisiert. Wenn man vorsichtigt schätzt und davon ausgeht dass ca. 15.000 Auxiliare in Germanien blieben, ergibt das zusammen mit den Ehefrauen und Kindern eine Zahl von ca. 30.000 bis 50.000 gallo-romanischen Kolonisten der zweiten Einwanderungswelle rechts des Rheins, zusammen mit der ersten Einwanderungswelle könnten bis zu 100.000 gallo-romanische Einwanderer zwischen Rhein und Elbe gelebt haben. Eine derart große Bevölkerungsgruppe der Haduarier bzw. Catuarier müsste sich in den antiken Quellen wiederspiegeln. Tatsächlich berichten die römischen Geschichtsschreiber dass es von Hessen über das Münsterland bis zum Niederrhein eine solche Gruppe gab: die Chattuarier.

Eine Möglichkeit des Auffindens von Orten, an denen sich die Chattuarier aufgehalten haben, sind Orts- und Flurnamen, die nach ihnen benannt wurden. Dies sind sowohl strategische Orte wie Anhöhen an in der Antike wichtigen Wegeskreuzungen oder Furten, an denen die Auxiliartruppen stationiert waren, oder auch die Siedlungsplätze der gallo-romanischen Kolonisten.

Heden/Heiden als Bezeichnung für die Auxiliartruppen

Eines der germanischen Worte für Kampf war ‚hadu‘ (Hathumar = der im Kampf berühmte, Wikipedia: Hathumar), auch in der Abwandlung ‚hethe‘ (Hemmern [1146 Hethemere] = das Dorf am Streitborn, Wikipedia: Hemmern).

Ein bekannter Ort, wo sich die römischen Auxiliartruppen aufgehalten haben, ist das Römerlager Hedemünden. Wenn man hede mit Kampf übersetzt, und münden mit Berg (germanisch *-munt mit der Bedeutung Berg / Hügel / Anhöhe / Erhebung, Wikipedia: Dortmund Ortsname), dann ist Hedemünden ein ‚Kampfberg‘ oder Kriegsberg, womit man einen Berg mit einem Militärlager bezeichnen könnte, was mit der Lokation des Römerlagers Hedemünden übereinstimmt.

Der Wortstamm hed- ist auch im Bestimmungswort der Ortsnamen weiterer Orte zu erkennen, die auf römische Militärlager bzw. auf die zivilen Siedlungen der Lager zurückgehen: Heddesdorf (Kohortenkastell, 962 Hedenesthorp), Heddernheim (Civitas Hauptort; 1132 Hetdernheim), Heidenheim (Kastell, 8. Jahrhundert Heidenheim), Heidenberg (Limeskastell), Heidenburg (römisches Bergkastell), Heidekringen (römisches Kastell), usw. Auch die Heidenköpfe unmittelbar an der Römerstraße Trier-Köln dürften in diesen Kontext einzuordnen sein.

Der Begriff Hede oder Heide könnte also ursprünglich die Römer und ihre Auxiliare bezeichnet haben, die Entwicklung von Hede zu Heide ist gut zu erkennen beim Ortsnamen Heddernheim, 1132 Hedternheim, 1248 Heidersheim, s.o. Das Wissen um die Anwesenheit der Römer in Germanien schwand jedoch im Laufe der Jahrhunderte, und die Bedeutung des Begriffs Heide reduzierte sich bis zum frühen Mittelalter auf eine Personengruppe, die vor langer Zeit in Germanien lebte.

Damit lebten diese Menschen vor der Christianisierung in Germanien, sie waren also keine Christen, sondern Heiden. Ab dem Mittelalter wurden dann sämtliche Nichtchristen als Heiden bezeichnet. Zum Vergleich: im Altenglischen wurden die kriegerischen Wikinger auch als hethen men (Heiden) bezeichnet.

Auch der Wortstamm hild- bezeiht sich auf den heutigen Begriff Kampf (Wiktionary: Hildegard). Eventuell könnten Ortsnamen wie Hildburghausen, Römhild, Hillewalsen (13. Jh. Hildewalshem) oder Hildesheim damit in Zusammenhang stehen und auf eine gallo-romanische Vorgeschichte hindeuten.

Katten als Bezeichnung für die Auxiliartruppen

Wie oben diskutiert könnte von der rechtrheinischen Bevölkurg neben dem Ausdruck Chattuarier auch Cattuarier als Lehnwort aus dem Keltischen verwendet worden sein, oder aus Chattu wurde auf Grund des durch die vielen gallo-romansichen Einwanderer nun relativ großen keltischen Sprachsubstrates Cattu. Aus diesem Grund könnten dann auch Ortsnamen auf ‚Katt-‚ entstanden sein, z. B. Kattwig (Kettwig (1052 Katuuik), Kattwyk, Katwijk, Catwick), Kattenwinkel (z. B. Adorf, Hameln, Zwolle), Katwinkel (12. Jahrh. Kathwinkel) oder Kattenhagen (z. B. Bochum, Brilon, Münster, Groningen), Cattenom (1182 Cathenem), Kattenbrücke.

Der Ortsname Kattenvenne (836 Hadunveni, 1312 Kattenvenne) deutet darauf hin, dass im frühen Mittelalter die Wortstämme ‚hadu‘ und ‚catu‘ noch gleichbedeutend und parallel verwendet wurden, und somit gegeneinander austauschbar waren. Die Römer und die Auxiliartruppen könnten also auch Katten, also als ‚Krieger‘ oder ‚die Kriegerischen‘ bezeichnet worden sein.

Auf Grund der Ähnlichkeit des chattischen Namens Catumar mit dem allgemeingermanischen Namen Hathumar ist es wahrscheinlich, dass auch der Name der Chatten selbst mit Hadu/Hathu in Relation steht, dass also auch der Namen Chatten ‚die Kriegerischen‘ bedeutet. Auch der römische Schriftsteller Tacitus beschreibt die militärische Disziplin und Organisation der Chatten im Vergleich zu anderen germanischen Stämmen als außergewöhnlich (Wikipedia: Tacitus über die Chatten).

Aus Katt- wurde während der 2. Lautverschiebung dann in Phase 2 Katz-. So könnte dann auch der oft vorkommende Ortsname Kassberg und auch der Ortsname Castrop auf eine römische Vorgeschichte hindeuten, ebenso wie dieses bei der spätrömischen Befestigungsanlage Katzenberg, der Burg Katzenstein, den Katzensteinen, der Burg Lohra oder der Kattenburg (Kassenburg, Katzenburg) der Fall sein könnte.

Der Übergang von Kath- zu Kess- ist beim Ortsnamen von Kesseler zu erkennen: 1183 Katheslere, 1198 Catislare, 1200 Katteslare, 1214 Katteslere,1221 Keteslere, 1221 Ketteslare, 1246 Ketteslere, 1264 Ketteslare, 1276 Katteslere, 13. JH. Keslere, 1303 Kezlere, 1308 Ketzeler, 14. JH. Keteslere, 1360 Kettesler, 1446 Kesleren, 15. JH. Ketteslere, 1823 Kesseler (Die Ortsnamen des Kreises Soest). Eine zu Kesseler sehr ähnlich Etymologie liegt auch bei Kassel vor, 913 Chassalla, 940 Cassella, 1152 Cassele, 1182 Cassela, 1202 Cassle, 1121 Cassel, 1225 Casla/Kasle.

Der Übergang von Kath- zu Katz- ist beim Ortsnamen der Wüstung Katwinkel zu erkennen: 12. JH. Kathwinkel, 13. JH. Catwinkele, 1432 Cathewinckel, 1455 Katwyngkel, 1455 Katzwyngkel, 1554 Catzenwinkel, 1926 Katwinkel.

Ein anderes Beispiel ist der Katzensee bei Zürich: Der See wurde im 6. oder 7. Jahrhundert n. Chr. nach einem Alemannen namens Hatto benannt. Mit der Zeit verschob sich das «H» zu einem «K», und das Gewässer wurde so zum Katto-, dann zum Katten- und schliesslich zum Katzensee. (Wikipedia: Katzensee)

Da auch die 1. Lautverschiebung bzgl. ‚k‘ zu ‚h‘ zur Okkupationszeit anscheinend noch nicht abgeschlossen war (z. B. Flussname Vacalus –> Vahalis, Wikipedia: 1. Lautverschiebung), könnten aus Kass- oder Kess- auch Has(s)- oder Hes(s)- geworden sein.

Interessant in diesem Zusammenhang ist eine Anhöhe über einer Furt (bzw. über einer der Furten) des Hilinciweges über die Ruhr im Süden von Bochum. Dort kommen die Ortsnamen Kassenberger Str., Am Hedtberg und Hasenwinkeler Str. zusammen:

Auch eine vom römischen Militär errichtete Straße könnte nach den Römern benannt worden sein. Zum Auffinden dieser ehemaligen Römerstraßen muss man zunächst bestimmen, wo für die Römer Bedarf für Straßenbau bestand.

Heidenstraßen als römische Wege

Entlang von Höhenzügen bei den dicht besiedelten Gebieten existierten schon beim Eintreffen der Römer in Magna Germania bedeutende Fernstraßen, die sogenannten Hochstraßen (Altstraßen, engl. Highway), z. B. der Haarweg am Rand der Hellwegbörde. Zwischen dem bereits zum römischen Reich gehörenden Rheinland und den Okkupationszielen im Weserbergland und im Thüringer Becken lag jedoch ein Naturraum, der auf Grund seiner relativ Nährstoffarmen Böden in der Antike nur sehr schlecht für die Landwirtschaft geeignet war und daher auch nur sehr dünn besiedelt war, das Sauerland.

Auf Grund der dünnen Besiedlung wären auch die Versorgungsmöglichkeiten für Fernreisende sehr schlecht gewesen, es hatten sich daher in der Antike keine bedeutenden Fernstraßen durch das Sauerland gebildet. Für die Römer bestand daher die Notwendigkeit, durch das Sauerland neue Fernstraßen zwischen den Militär- und Siedlungszentren bei Neuss/Köln und Mainz und der Hellwegbörde und dem Thüringen Becken anzulegen.

Auf diesen römischen Straßenbau könnten heute noch die Namen dreier bedeutender prähistorischen Fernstraßen durch das Sauerland hindeuten: die Heidenstraße führt von Köln aus nach Osten in Richtung Thüringer Becken, der Kriegerweg führt von Siegen nach Paderborn, und der Römerweg führt von Bonn nach Brilon. Die Synonymität von Hethe/Heide = Krieger = Chattuarier = Römer ist also auch in diesem Fall noch sehr gut zu erkennen.

Abb. 1.4-2: Frühgeschichtliche Fernwege im Sauerland (Wikipedia), darunter Heidenstraße, Kriegerweg und Römerweg – Wolfgang Poguntke 13:46, 17. Okt. 2007 (CEST), Fernwege-1, CC BY-SA 2.0 DE

Wenn man mit dem Fußgänger-Routing von Google Maps die kürzeste Marschdistanz zwischen den bekannten römischen Aufenthaltsorten Köln und Hachelbich ermittelt, ergibt sich auch genau der Verlauf der Heidenstraße über Wipperfürth, Marienheide, Meinerzhagen, Valbert, Attendorn, Grevenbrück, Elspe, Bracht, Wormbach, Schmallenberg, Gleidorf, Winkhausen, Oberkirchen, Westfeld, Nordenau, Winterberg, Medebach, Korbach, Kassel und das Eichsfeld: Google Maps Fußgängerroute von Köln-Deutz nach Hachelbich.

Die antiken Quellen bestätigen den römischen Straßenbau im Sauerland. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus berichtet von Germanicus Feldzug gegen den germanischen Stamm der Marser im Herbst 14 n. Chr., dass sich die Römer auf dem von Tiberius begonnenen Grenzweg durch den Caesischen Wald in Richtung des Stammesgebietes der Marser bewegten (Tacitus, Ann. I, 50). Daraus kann man 2 Rückschlüsse ziehen.

Zum Einen war mit dem Caesischen Wald das Sauerland gemeint, da es zwischen den römischen Garnisonen in Xanten und Neuss, von einer der beiden aus Germanicus den Feldzug begann, und dem Siedlungsgebiet der Marser zwischen oberer Lippe und oberer Ruhr kein anderes größeres Waldgebiet gab (die Hellwegbörde war ja bereits landwirtschaftlich erschlossen, s. Kap. 1.3).

Zum Anderen handelt es sich bei dem von Tiberius begonnenen Grenzweg wahrscheinlich um den oben beschriebenen Römerweg, da dieser vom Rhein aus genau in Richtung des Siedlungsgebietes der Marser führt.

Hellwege als römische Signalwege

Auch der Name ‚Hellweg‚ reflektiert wahrscheinlich die Anwesenheit der Römer in Westfalen. Die meisten Hellwege gibt es in der oder rund um die westfälische Bucht, also in dem Teil von Magna Germania, der am längsten zur selbigen römischen Provinz gehörte, weil vom Rhein (Neuss, Xanten) aus die Erschließung Germaniens begann.

Die Eigenschaft ‚hell‘ (licht, frei von Bewuchs) oder die Verwendung zum Salztransport (Hal) haben Hellwege allerdings mit allen anderen alten Handelsstraßen gemeinsam, das kann also nicht die Bedeutung von hell sein.

Auch die Möglichkeit, dass ein Hellweg ein Hügelweg ist (s. Kirchhellen oder engl. ‚hill‘), und damit eigentlich auch Altstraße bedeutet, ist auszuschließen. Zum Einen passen dazu nicht die vielen Hellberge entlang der Hellwege, wie der folgende an der Kreuzung von Haarweg/Hellweg und Frankfurter Weg: TIM-online MiniMap. Ein ‚Hügelberg‘ macht schließlich keinen Sinn. Zum Anderen verläuft z.B. der westfälische Hellweg im Gegensatz zu den meisten anderen prähistorischen Straßen auch gar nicht über Hügelketten.

Also muss die Häufung der Hellwege in Westfalen, dem Kernland der römischen Provinz Magna Germania, etwas mit der Erklärung des Namens zu tun haben.

Durch die Sparrenberger Egge weiß man, dass die Römer Wach- bzw. Signaltürme in Westfalen errichtet haben, da ein einzelner Turm keinen Sinn macht demnach Signalturmketten, so wie 100 Jahre später auch am Limes. Die zwischen den Türmen übermittelten Signale waren sowohl optischer Art (Licht von Fackeln) als auch akustischer Art (Signalhörner).

Jetzt könnte man sagen, dass es durch das Licht der Fackeln war es also ganz schön hell entlang der Signalturmkettenwege war. Das war es nachts sicherlich auch, nur hat das dann kaum jemand gemerkt, weil die meisten Menschen sich tagsüber auf diesen Wegen bewegten. Und tagsüber war es entlang der Signalturmkettenwege vor allen Dingen eines: es war laut. Damit die Übermittlung der akustischen Signale auch über größere Entfernungen funktionierte, haben die Signalhörner sehr großen Lärm produziert.

Wenn man sich nun im Internet über die ursprüngliche Bedeutung von ‚hell‘ informiert (z. B. unter Duden.de), erfährt man, dass ‚hell‘ mit ‚Hall‘ verwandt ist, und im Althochdeutschen so viel wie ‚tönend‘ bedeutet. Ein Hellweg wäre demnach ein ‚Hallweg‘ in der Bedeutung von ‚Signalweg‘. Die Hellberge entlang der Hellwege waren die Hügel, auf denen die Signaltürme standen.

Mit dem Rückzug der Römer aus Germanien nach der Varusschlacht endete auch die akustische Signalübertragung, die Eigenschaft als Fernstraßen behielten die Hellwege aber, weswegen ein Jahrtausend später im Mittelalter, als die eigentliche Bedeutung von Hellweg nicht mehr bekannt war, auch andere Fern(handels)straßen als Hellwege bezeichnet wurden.

In der folgenden Abbildung ist eine Kette von mit ‚Hell-‚ beginnenden Orte entlang des Hellwegs südlich von Paderborn dargestellt, unterbrochen nur von einem ‚Turmberg‘. Diese Orte reflektieren wahrscheinlich eine römische Signalturmkette.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von google.com zu laden.

Den Zusammenhang zwischen Hellwegen und Römerstraßen kann man auch sehr gut nördlich von Schwerte erkennen, wo der Westhellweg über den Osthellweg in die Römerstraße übergeht, hier wahrscheinlich als Verlängerung der Pontes longi, s. Kap. 2.3. Ein weiteres Beispiel ist der Übergang vom Römerweg in den Alten Hellweg östlich von Soest.

1.5 Gallo-romanische Siedler in Magna Germania nach der Okkupation

Die vielen auf die Auxiliartruppen hindeutenden Ortsnamen legen eine sehr nachhaltige Beeinflussung nordwestdeutscher Ortsnamen durch die Anwesenheit der Auxiliartruppen nahe, viel mehr als es durch die 20-jährige Okkupationszeit erklärbar wäre. Eine mögliche Erklärung wäre es jedoch, dass die Angehörigen der gallo-romanischen Auxiliartruppen rechts des Rheins blieben.

Zum Einen identifizierten sich die Auxiliartruppen höchstwahrscheinlich nur in einem geringen Ausmaß mit dem Imperium Romanum, weil viele von ihnen selbst aus besetzten Provinzen kamen, sondern kämpften vielmehr als Söldner in der römischen Armee. Zum Anderen die Veteranen der Auxiliartruppen Land gesichert welches sie nicht wieder hergeben wollten, da sie einerseits in ihren Heimatprovinzen besitzlos waren, andererseits von ihren germanischen Nachbarn nicht viel zu befürchten hatten, da sie gute Kämpfer waren und vor allen Dingen auch in ihrer Abneigung gegen das Imperium Romanum mit ihren germanischen Nachbarn vereint waren. Dass sie nach dem Abzug der römischen Armee keine Steuern mehr an den römischen Staat entrichten mussten dürften den gallo-romanischen Siedlern auch sehr entgegengekommen sein.

Ein Indiz für die Siedlungstätigkeite von Angehörigen der Auxiliartruppen im Rahmen der römische Okkupations Germaniens um die Zeitenwende liefert der Gau Haduloha zwischen Wesermündung und Elbmündung. In der vorrömischen Eisenzeit (zirka 750 v. Chr. bis 0) machte sich ein Siedlungsrückgang auf dem Gebiet von Haduloha bemerkbar, der erst kurz vor Christi Geburt in eine fast explosionsartige Siedlungsentwicklung umschlug. Hier wurde auch ein in der Okkupationszeit wichtiger Hafen entdeckt: der Hafen von Nordkehdingen.

So sind auch nach dem Abzug der römischen Armee noch eine große Anzahl von romanischen Siedlern (Chattuarier, s. o.) im rechtsrheinischen Germanien geblieben und erst nach und nach in den germanischen Stämmen aufgegangen, auf Grund der Überschneidung der Siedlungsgebiete (der Hattuariergau deutet auf die gallo-romanischen Siedler hin) dann hauptsächlich in den Stammesverband der Franken. Die Chattuarier behielten ihre gallo-romanische Kultur jedoch noch lange bei und unterhielten kulturelle und wirtschaftliche Kontakte in ihre alte Heimat Gallien, wodurch sie später, nachdem sie in den Franken aufgegangen waren, wichtige Hinweise für lohnende Ziele im Rahmen der fränkischen Raubzüge nach Gallien liefern konnten. Eventuell haben die in verstreuten Siedlungen lebenden Chattuarier, die wie bei Minderheiten oftmals gegeben untereinander sicherlich gut vernetzt waren, sogar entscheidende Impulse für die Bildung von Großstammesverbänden wie dem der Franken gegeben.

Auch in den antiken Quellen finden sich Indizien für den Verbleib römischer Veteranen im rechtsrheinischen Germanien. Da die romanischen Siedler in Germanien nicht isoliert leben konnten und daher in die Politik Germaniens involviert waren ist es wahrscheinlich, dass sie auch Bündnisse mit einzelnen germanischen Stämmen eingingen. Insbesondere die Ausbildung und Kampferfahrung der romanischen Veteranen dürfte für ihre germanischen Bündnispartner von Interesse gewesen sein, dieses aber nur für einen relativ kurzen Zeitraum nach der Okkupation, da die Generation nach den romanischen Veteranen keine römische Militärausbildung mehr hatte, sondern nach und nach die Kampftechnik ihrer germanischen Nachbarn annahm.

Für diesen kurzen Zeitraum nach der Okkupation berichtet der römische Geschichtsschreiber Tacitus dann auch vom Krieg zwischen Arminius und Marbod im Jahr 17 n. Chr., dass die Germanen gelernt hatten, Feldzeichen zu folgen, taktische Reserven zu bilden, und den Befehlen der Kommandanten zu folgen, also in einer römischen Schlachtordnung zu kämpfen (Tacitus, Ann. II, 45). In der Antike wird weder für die Zeit davor noch für die Zeit danach von einer derart fortschrittlichen Kampfweise der Germanen berichtet.

Eine einem keltischen Oppidum gleichende befestigte Siedlung bei Werne aus dem späten 1. Jahrhundert v. Chr. in unmittelbarer Nähe der Römerlager Oberaden und Beckinghausen ist ein weiteres Indiz für die Ansiedlung gallo-romanischer Hilfstrupen und deren Familien rechts des Rheins.

Mit einer gallo-romanischen Koloniesierung Germaniens im Rahmen der Okkupation lassen sich auch Anachronismen wie der fränkische Töpferofen von Geseke aus dem 6. Jahrhundert erklären. Die Franken waren nicht schon im 6. Jahrhundert in Geseke, also lange vor der fränkischen Besiedlung sächsischer Gebiete im Rahmen der Sachsenkriege, die Franken waren in Form der Chattuarier schon seit der Zeitenwende dort. Hinzukommend findet sich auch in Geseke ein den Wortstamm ‚catu‘ beinhaltendes Toponym, der Kattenweg.

(West-/Ost-)Falen/Valen/Walen/Welsche

Der Begriff Fale (Falaus) wird zuerst in den ab dem Ende des 8. Jahrhunderts begonnenen Fränkischen Reichsannalen verwendet. Dort wird von Kämpfen mit den Sachsen, den Westfalen (Westfalai) und den Ostfalen (Ostfalai) berichtet (Wikisource: Annales Regni Francorum). Der Begriff Fale gleicht jedoch sehr stark dem Begriff Vale bzw. Wale, mit dem von den Germanen Gallier und Romanen (Welsche) bezeichnet wurden.

Der Begriff Vale findet sich in Ortsnamen wieder, z. B. Waldorf: Im Jahre 1157 wird der Ort als Valendorf erwähnt. Der Siedlungsname bezeugt eine frühe Besiedlung durch sogenannte Walen oder Valen, eine römisch-keltische Mischbevölkerung, die nach dem Ende der römischen Herrschaft zurückgeblieben war und von den Germanen als Wälsche (Fremde) bezeichnet wurde.

Andererseits wurde im frühen Mittelalter auch der Falengau (Ostfalen, Astfalahun) mit Valun bezeichnet: in pagis Valon, Devastacio Hungariorum in Valun. Dies legt die Vermutung nahe, dass im frühen Mittelalter die Schreibweisen Fale und Vale gleichbedeutend verwendet wurden. Beispiel hierfür sind die Orte

- Valwig: In den ersten Urkunden wird Valwig als „Falavoia““ (866 n. Chr.), „Falaveia“ (893 n. Chr.) und „Valefayer“ (1130 n. Chr.) erwähnt. Man geht allerdings davon aus, dass Valwig schon von Kelten und Römern bewohnt wurde.

- Fallersleben, dessen Schreibweise zuerst mit Val- und später dann mit Fal- begann: Jahre 942 erwähnt. Die Urkunde erwähnt einen Ort namens Valareslebo – das heutige Fallersleben.

- Valbert (an der Heidenstraße, s. o.): unter verschiedenen Namen geführt: Wallebrecht, Valbricht, Fahlbrecht, Vallebert und Vahlbert. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Valbert … [1072] als Falebreht.

Wenn die Falen aber Gallo-Romanen waren und noch im frühen Mittelalter von der germanisch-sächsischen Bevölkerung als Welsche bezeichnet wurden, müsste sich auch die Sprache der Falen von der ihrer Nachbarn unterschieden haben. Dies wird durch den Namen des ostfälischen Gaus Valothungo (in pagis Valedungon … Walenhuson) zwischen Wallensen und Hildesheim bestätigt: mit valo = welsch und germanisch tungo = Zunge = engl. tongue = Sprache war Valothungo also der welschsprachige Gau. Zum Vergleich aus den mittelalterlichen schwedischen Texten Eufemiavisorna: af valske tungo („from the French language“).

Weiterhin berichtet der Benediktinerabt Nikulás von Munkaþverá in den Jahren 1149 bis 1154 bei seiner Pilgerreise nach Rom über eine nennenswert andere Sprache im Gebiet südlich von Minden (Weserbergland): „Bei Stade findet man den Bischofssitz in der Kirche der Hl. Mutter Gottes. Dann sind es zwei Tage bis nach Verden. Sodann eine kurze Distanz bis nach Nienburg, dann kommt Minden, wo der Bischofssitz in der Peterskirche zu finden ist. Hier ändert sich die Sprache. Dann zwei Tagreisen bis Paderborn. …“ Im Weserbergland kommen auch Ortsnamen wie Heiden, Hessloh, Hiddenhausen und Valdorf (1055 Valethorpe) vor.

Weitere Indizien für eine romanisch-sprachige Bevölkerungsgruppe in Westfalen finden sich in Dietrich Westhoffs Chronik zur Dortmunder Stadtgeschichte aus dem 16. Jahrhundert. In dieser Chronik beschreibt Westhoff, dass zwischen den Jahren 750 und 768 auf dem Gebiet des heutigen Dortmund eine Schlacht zwischen Sachsen auf der einen Seite und Franken und Römern auf der anderen Seite stattgefunden hat: „Da nun die Römer und Franzosen der Altsachsen … gewar wurden und sich gegen sie aufrichteten, haben die Römer nach ihrer Art und Gewohnheit mit ihrer italienischen, lateinischen oder römischen Sprache gerufen …“ (OpenLibrary: Die Chroniken der westfälischen und niederrheinischen Städte).

Der ursprüngliche Ortsname von Dortmund, Throtmanni, deutet ebenfalls auf die Nachfahren von im Dortmunder Raum angesiedelten Hilfstruppen hin. Im dem Altsächsischen ähnlichen Altenglischen bedeutet threat u. a. ‚Armee‘ (Altsächsisch throton), Throtmanni (Armeemänner) wäre also eine Umschreibung für Krieger bzw. Soldat gewesen, als altsächsisches Synonym für das in 1.4 diskutierte catuuari.

Auch im Soester Stadtrecht finden sich Indizien für in der Hellwegbörde siedelnde Nachfahren der Auxiliartruppen, es werden explizit Friesen und Gallier erwähnt: Preterea iuris advocatis est hereditatem accipere Frisonum et Gallorum (Art. 13 AK). Auch der Nachname Gallicus war in Soest im 13. Jahrhundert noch verbreitet, z. B. Winandus Gallicus.

Die Thidrekssaga beschreibt auch eine friesische Bevölkerung in Soest: Der Friesenprinz Attila wird König von Hunaland (dem heutigen Westfalen), und sein Königshof liegt in Susat (dem heutigen Soest).

Zu untersuchen ist auch die ungleichmäßige geografische Verteilung des Nachnamens ‚Römer‚, welche aber ungefähr übereinstimmt mit Westfalen und Ostfalen.

Auch die Verteilung des Ortsnamens ‚Kattenhagen‘ bzw. ‚Katzenhagen (s. o.) konzentriert sich auf Westfalen und insbesondere Ostfalen.

Des weiteren finden sich auch in Bernburg Hinweise auf galloromanische und später als Welsche bezeichnete Siedler. Bernburg-Waldau wird 806 zum ersten Mal als Waladala erwähnt, was sich mit Welschental übersetzen lässt (https://de.wiktionary.org/wiki/welsch, https://de.wiktionary.org/wiki/Tal .

Thoringi/Thüringer

Ein weiteres Indiz für den Verbleib von ehemaligen galloromanischen Hilfstruppen in Magna Germania nach der Okkupation liefert der Stamm der Turonen. Die Turonen waren ein gallischer Stamm in der Gegend des heutigen Tours. Allerdings berichten die antiken Quellen auch von Turonen, die am oberen Main gesiedelt haben (Wikipedia: Turonen). Eine Erklärung für die Namensgleichheit ist der Zufall. Eine andere Erklärung ist es, dass auch in diesem Fall gallische Hilftruppen mit den Römern nach Germanien kamen und auch nach der Okkupation dort blieben, denn auch von den Turonen ist bekannt dass sie Hilfstruppen für die Römer stellten (Wikipedia: Turones).

Die gallischen Turonen könnten mit den Römern im Rahmen der Okkupation von der Wetterau entlang des ab dem Mittelalter Via Publica gennanten Altstraßenkorridors, einer alten Fernhandelsstraße von der Nordsee zur Moldau, vorgerrückt sein, über das Römerlager Marktbreit bis an den oberen Main in die Gegend von Bamberg, weil der Main heute bis dorthin schiffbar ist (Wikipedia: Main). Für römische Prahme mit ihrem geringen Tiefgang war der Main allerdings wahrscheinlich bis zum Zusammenfluss von Weißem Main und Rotem Main bei Kulmbach schiffbar. Bei Kulmbach findet sich auch ein Ortsname der auf die Turonen hindeuten könnte, Thurnau. In direkter Nachbarschaft zu Thurnau deutet der Ortsnamen Kasendorf (frühes 13. Jhdt. Kazendorf, 1408 Casendorf) mit dem Ortteil Welschenkahl auf Galloromanen im Allgemeinen hin.

Von Kulmbach aus konnte der Anschluss zum ab dem Mittelalter Via Imperii gennanten Altstraßenkorridor, einer alten Fernhandelsstraße von der Ostsee zum Mittelmer (im Bereich der Alpen identisch mit der römischen Via Raetia), hergestellt werden. Über die Via Imperii konnten die Römer dann in Richtung Thüringer Becken und Magdeburger Börde vorrücken, so wie sie dies wahrscheinlich auch vom ebenfalls an der Via Imperii gelegenen Legionsstandort Augsburg aus taten.

Entlang der Via Imperii im östlichen Thüringer Becken und der Magdeburger Börden fallen viele Ortsnamen auf, die abenfalls auf die Turonen hindeuten könnten: Tornau/Dessau (1215 Thornowe), Tornau/Gräfenhainichen, Tornau/Halle, Tornau vor der Heide / Thurland, Tornau/Lützen, Tornau/Stendal (13. Jhdt. Tornow), Torgau (973 Torgove). Da sich das Königreich der Thoringi/Thüringer ebenfalls vom Main bis östlich der Saale erstreckte ist es zu überlegen, ob die gallischen Turonen zumindest Namensgeber der Thüringer gewesen sein könnten. Dazu Wikipedia über Turonen und Thüringer: Somit könnte der Ursprung des Namens Thüringer (als Touroner-Turoni-Thoringi etc.) ebenso keltisch sein, wie der ihrer Namensvettern an der Loire. … Man vergleiche auch die Namensähnlichkeit der französischen Region Touraine mit der des Freistaats Thüringen.

Im 4. und 5. Jhdt. wanderten Angeln, Warnen und Friesen von Norden in das von den Hermunduren wahrscheinlich verlassene Gebiet des heutigen Thüringen ein (Gaue Engilin, Werinofeld, Friesenfeld) und wurden ebenfalls Teil der thoringischen Bevölkerung. Im Codex Corbeiensis heißt es: „Lex Angliorum et Werinorum hoc est Thuringorum.“

Die Abwanderung der besagten Stämme von der Nordsee könnte zum Einen durch eine Klimaverschlechterung verursacht worden sein. Die Zeit der Abwanderung von der Nordsee lag im Übergang vom Optimum der Römerzeit zum Pessimum der Völkerwanderungszeit, und durch die starke Besiedlung der Gebiete an der Nordsee (Bevölkerungsexplosion in Haduloha, s. o.) konnte die dortige Bevölkerung evtl. nicht mehr ausreichend ernährt werden.

Zum anderen könnten auch kriegerische Auseinandersetzungen und Flucht der Grund für die Einwanderung von Angeln, Warnen und Friesen ins heutige Thürigen gewesen sein. Widukind von Corvey berichtet in der Sachsengeschichte, dass die Sachsen mit Schiffen an den Küsten Hadulohas (Hadolaun) gelandet sein, woraufhin sie die ansässigen Thüringer mit List und Gewalt vertrieben oder unterworfen hätten (Wikipedia: Geschichte von Hadeln). In diesem Kontext auffallend ist die Kollokation vom Döring und Katten beinhaltender Ortsnamen bei Hadeln: https://goo.gl/maps/XGjPpNGnd2F2.

Chatten

Die Frage ist, ob der Stamm der Chatten ursprünglich nicht auch schlicht und ergreifend Veteranen der Hilfstruppen waren, von den Römern im ehemaligen Siedlungsgebiet der Sugrambrer angesiedelt und von den Römern auf Grund der multi-ethnischen Herkunft mit dem Namen bezeichnet den die Bevölkerung im (nordwesteuropäischen) keltisch-germanischen Grenzgebiet ihnen gegeben hatte, nämlich ‚Chatten‘ als apokopisch gekürztes ‚Chattuarier‘.

Noch bei der Einwanderung ins nördliche Hessen, dem späteren Kernland der Chatten, hat es sich bei den Chatten um keine sehr große Gruppe gehandelt: „Im Vergleich zur eingesessenen Bevölkerung dürfte sich die Anzahl der Neusiedler auf einige wenige hundert waffentragende Männer, sowie deren Familien beschränkt haben.“ Zudem waren die Chatten ähnlich ausgebildet wie römische Soldaten: „Wie die römischen Legionäre führten sie Marschgepäck mit sich, gehorchten Befehlen ihrer Heerführer, ständen in fester Schlachtordnung und verschanzten sich über Nacht.“ (Wikipedia: Chatten)

Bataver

Tacitus berichtet in Germania (29, 1) dass auch die Bataver (lat. Batavi) eine Gruppierung der Chatten bzw. Chattuartier waren. Mit bata als einem weiteren keltischen und auch germanischen Wort für Kampf (vergl. Baduhenna oder engl. to beat), und vi als einer Apokope von viri als dem keltischen Wort für Männer, haben wir auch in diesem Fall wieder die Selbstbezeichnung Kampfmänner bzw. Kämpfer vorliegen.

Angrivarier

Eine weitere und gerade auch während des römischen-germanischen Krieges wichtige Gruppierung waren die Angrivarier. Mit agros als einem weiteren keltischen Wort für Kampf begegnen uns auch hier wieder die Kampfmänner.

Abb. 1.5-1: Gallo-romanische Kolonisierung des rechtsrheinischen Germaniens, Phase 1 (hellrot) Chattuarier östlich des Rheins nach dem gallischen Krieg, Phase 2 (dunkelrot) Chatten/Katten in Westfalen/Westwalen und Ostfalen/Ostwalen im Rahmen der Okkupation, Phase 3 (violett) Vertreibung der Thoringi aus Haduloha im Rahmen der Völkerwanderung; in blau der Rhein